水平社宣言は全ての人の希望を耕すもの 映画「橋のない川」

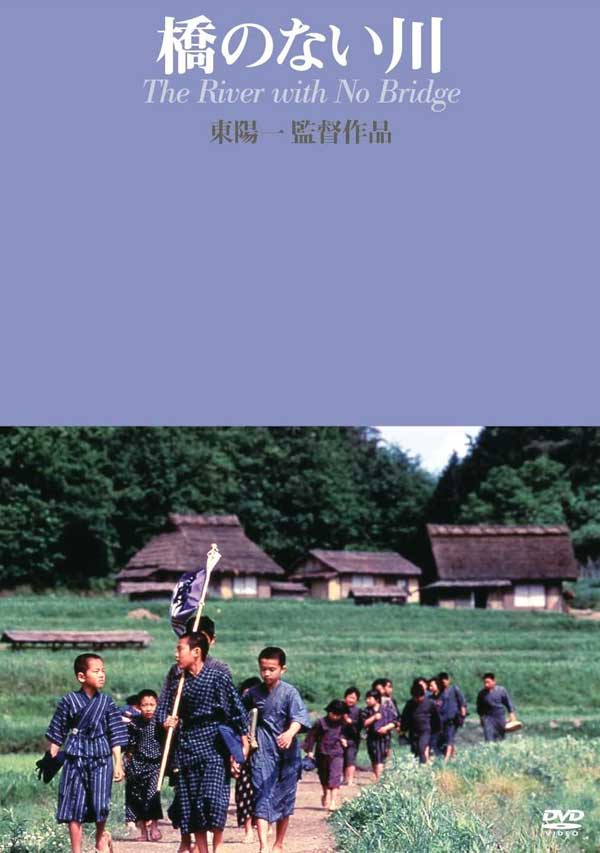

8月7日、能勢町淨瑠璃シアター小ホールで、1992年の東陽一監督作品「橋のない川」の上映会がありました。能勢町人権協会と「橋のない川を鑑賞する会」が、全国水平社設立100周年記念として主催したものです。

映画「橋のない川」は住井すゑの7部ある同名の大河小説の1部と2部が原作で、奈良県のある被差別部落(小森部落)が舞台となっています。明治の末、小森村は奈良盆地の一隅にある貧しい被差別部落で、村の人々はたがやす田畑はせまく、草履づくりなどで生活をしのいでいました。当時は部落差別は差別される側の問題であり、身辺を清潔に生活態度をよくし、世間に従順であることを強要する融和政策のもと、人が人である当たり前の権利を奪われたままでした。その中で子どもたちもまた、学校でも地域でも差別といじめにまみれながら成長し、大人になっていきます。

そのプロセスは、「決して渡れない川」の向こう岸に入れてもらうために卑屈に生きざるを得ない理不尽な社会に立ち向かうプロセスで、差別が親から子へ、子から孫へと引き継がれ、苦しみを負い続ける不条理を打破するたたかいでした。そのたたかいはやがて全国に広がり、全国水平社の設立へとつながっていきました。

1922年3月3日、京都の岡崎公会堂で開かれた「全国水平社」の創立大会で読み上げられた宣言文が「水平社宣言」で、差別に苦しむ当事者自身が声を上げ、社会を変えようとするその理念は日本のさまざまな人権運動の「原点」とも言われています。

この小説の映画化については、1969年から1970年に今井正が監督を務めた映画「第一部」、「第二部」の2本が部落解放同盟から被差別部落の人々の描写についてクレームがつく中、広島で映画を見た女子学生が自殺するという事件が起こりました。

日本共産党と部落解放同盟の関係が悪化する背景もあり、部落解放同盟はこの映画を「差別助長映画」として徹底した上映阻止運動を展開しました。この時代から今日に至るまで両者の歴史的和解がないままなのは、日本の人権運動や平和運動に深い傷を残しています。

在日韓国朝鮮人などの民族差別や女性差別、侵略戦争に加担したことなどの検証が求められるとしても、その設立とともに掲げられた水平社宣言が被差別部落の人々の当事者運動から、社会のあらゆる差別と偏見、抑圧からの解放をめざした人間宣言であることに間違いないと思います。

21世紀になって平和になるどころかますます紛争が激しくつづくのと呼応するように、わたしたちの社会でも世界各地でもマイノリティに対するヘイトクライムは絶えません。たとえ完全なものでないとしても、100年前に水平社宣言を持ち得たことは被差別部落の人々のみならず、すべてのひとに勇気を与える宝物です。わたしたちはもう一度「人の世に熱あれ、人間に光あれ」と放たれた人間解放と、たったひとつぶの涙もむだにしない助け合い社会をめざして手をつながないといけないと思うのです。

映画は現実の願いや夢から生まれ、時代の記憶を隠している

社会主義リアリズムの巨匠と言われる今井正監督が自らこの小説の映画化を切望して完成させたのに対して、今回見た映画は1992年、部落解放同盟が映画化を企図して東陽一を監督に起用して製作された映画です。

今井正監督の映画は登場する役者の顔ぶれをみても、戦争の傷跡と貧困と社会の混乱をくぐりぬけ戦後民主主義への希望と失望とが入り混じった時代にふさわしく、いわば戦後の映画文化の再建をになった人たちです。時代はまさに70年安保と大学紛争のただ中で騒然としていた中で、理不尽な現実への激しい怒りが写し撮られた映画だったように思います。だからこそ、解放同盟と共産党の激しいバッシングとあつれき以上に、その映像のリアルさが当時の被差別部落の人々を傷つけることにもなったのかも知れません。

20年前の時代背景と上映阻止運動のいきさつを知ったうえで、部落解放同盟の企画で持ち込まれた「橋のない川」の再映画化を引き受けた東陽一が、当時すでに評価が高くそれ以後次々と問題作を世に出したことを振り返ると、同じ時代を生きてきた者として感慨深いものがあります。

わたしは豊能障害者労働センターの活動を通じて、部落解放同盟北芝支部のひとたちと出会いました。思えば初めての事業で粉石けんを販売していた頃、支部の女性が「応援してるけど、そんなに粉石けんばっかり買われへんからなぁ」と言ってくれたこと、また築30年の民家から新しい事務所を建設する活動をはじめた時も、まっさきに当時50万円の大金を寄付してもらったことなど、数えきれない恩を受けたことに感謝しています。

当時、現代表の小泉祥一さんと北芝支部の事務所に行くと、水平社宣言全文が彫られた碑があり、何度も読んだものです。そして「嘲笑の唾まで吐きかけられた呪はれの夜の悪夢のうちにも、なほ誇り得る人間の血は、涸れずにあつた。」という一文にたどり着くと、決まって涙とともに根拠のない勇気があふれてくるのでした。そして、まだ歩き始めたばかりだけど、箕面の地で障害者の運動を切り開こうと静かに決意したのでした。

わたしもまた荒野の子だ 歴史的和解は暗闇の果ての白い荒野で

この映画は以前にも観ていて、その時も今回も解放運動や行政の啓発上映という形で観たのですが、実はわたしは啓発を意図につくられたものは苦手で、いつも違和感を感じてしまいます。というのも、小説も映画も芝居も音楽もアートも、いつも「何か」のためにという理屈がつくと、描かれる「内容」に力がそそがれ、その答えをまた「内容」に求めることになるからです。それぞれの表現行為はいつもすでに答えがあり、その答えにそぐわなければ「ブルジョア芸術」というレッテルを張られてしまいます。さらには権力や社会通念にそぐわないものを排除してしまう危険がいつも隠れています。表現行為はもっと切実で自由でしなやかでアナーキーで、その行為のプロセスそのものから予定調和でない、新しい「何か」を発見することにあるのではないと思うのです。

そう考えると、岩波映画出身で、ドキュメンタリーの丁寧なテイストを持つ東陽一にとって、この映画が映像的冒険として表現できたのか、わからないでいます。「もう頬杖をつかない」や「サード」など、リリカルな若者の心の揺れを描いた彼の映画が好きだった私には少し残念な感想を持ちましたが、一方で「おなか一杯」になる今井正の撮った映画と対置して再映画化を試みるには、表現の選択肢がそんなに多くなかったのかもしれません。

それにしても、先ほども書きましたが、部落解放同盟と日本共産党が今の社会の危機的状況を踏まえ、歴史的和解をすることを切に願います。水平社宣言は、当事者運動から発せられた、すべてのひとの生きる希望を耕すものであることを強く信じて…。