庶民文化は助け合い 桜の庄兵衛で「上方落語九雀亭」5

時の権力の愚かさをブラックユーモアにしてしまう反骨精神

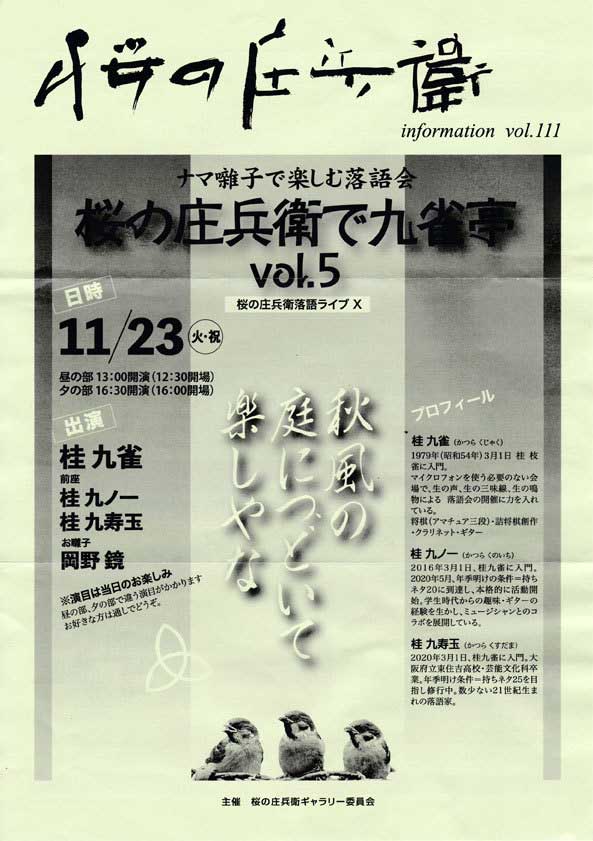

11月23日、豊中市岡町の「桜の庄兵衛ギャラリー」で桂九雀さんの落語会がありました。

桜の庄兵衛さんにはお世話になっていて、70代になってまがりなりにもクラシック音楽に触れるきっかけをいただいたのも桜の庄兵衛さんでした。それ以後、古民家の一部を開放した60席あるかないかのこのギャラリーで、クラシックの室内楽を中心に数々のジャンルの音楽を聴かせてもらい、幸運な時間を過ごすことができました。

本来、音楽をいつも聴いたりする生活とは程遠い暮らしをしてきた私には、桜の庄兵衛さんで初めて聴かせていただいた演奏家ばかりで、自分の無知を恥じる一方、いつも新鮮な音楽的冒険を用意してくれる「桜の庄兵衛ギャラリー委員会」に感謝しています。

さて、さまざまな音楽の鮮やかな色彩が溶け込み、珠玉の音の群れがたわむれる桜の庄兵衛さんの白壁は、新しいゲストを迎え入れる準備をその日もしていました。

今年で5回目になる桂九雀さんの落語会は、新しいお弟子さん・桂九寿玉さんが加わり、桂九ノ一さんとともに2人のお弟子さんを携えての楽しい催しでした。

桜の庄兵衛さんのたたずまいは会場の外に広がる素晴らしい庭とひとつになり、音楽・とくに室内楽は、もしかすると縁側から庭へと広がるこのギャラリーのような場所で生まれたのではないかと思うほどですが、一方で落語の会場になると、江戸時代からつづくこの古民家の歴史がふつふつとわきたつような不思議な空間になり、あたかも落語の舞台になる庶民の長屋文化の継承地のように思えるのでした。

もとより、ほとんど落語を知らない人間が語れるはずもないのですが、今回は個人的な事情で少し元気をなくしていたわたしにとって、会場が笑いに包まれる中で涙が出てしまうほど傷んだ心を鎮め、肩の荷を軽くしてくれました。

それは落語が持っている魅力で、日に日に追い込まれていく「ねばならない文化」と「誰も助けてくれない文化」からの解放にあると思います。

落語によく出てくる長屋の家族と隣近所の友人、大家、武士に至るまで、その登場人物は多彩で、階級社会の厳しい原則・掟をその背景に隠しながら、絶妙なバランスであり得ない話をあるある話に変えてしまう巧みな話芸は格別です。

時の権力や過酷な現実と直接立ち向かうのではなくひょいと肩透かしを食らわし、がんじがらめの現実を皮肉る町人や庶民の生きる知恵と矜持が感じられます。階級を越えた人情噺、時の権力の愚かさをブラックユーモアにしてしまうきわどい反骨精神、よく言われる「粋」という文化は、そんな町人たちの依って立つアイデンティティだったのでしょう。

落語の笑いはどんなに大笑いしても人が傷ついたりいじめられたり、だれかや何かを貶めたりする笑いではありません。その笑いは最近の、笑いをとらなければとやみくもに必死になる「痛い笑い」、煽情的で暴力的と思えるような笑いではありません。静かで、じわっと胸が熱くなる「優しい笑い」、それこそが落語の神髄なのかなと思います。

今回の桂九雀さんの「文七元結」は、そんな落語の魅力がぎっしり詰まっていました。

たまたま出会ったしまった人間を救える庶民の助け合い社会

左官の長兵衛は無類のばくち好きが高じて借金を抱えている[1]。年の瀬に負けが込み、半纏一枚で帰ると女房のお兼が泣いている。聞くと、娘のお久がいなくなったという。どうしたのかと夫婦喧嘩をしているところに、普段より世話になっている女郎屋の大店から使いのものがくる。その娘のお久は今、お店の女将の所に身を寄せているとのこと。行ってみると、お久は身売りをして金を工面し、父に改心してもらいたいと頼み込んだのだという。女将は親思いのお久に免じて、長兵衛に50両の金を貸す。そして、期限までに返さなかったら娘を女郎として店に出すよ」と長兵衛を諭すのだった。

長兵衛は帰り道、吾妻橋から身投げをしようとしている男にでくわす。訳を聞くと鼈甲問屋の奉公人・文七で、さる屋敷から集金した帰りに50両の大金をすられたので、死んでお詫びをしようというところだった。長兵衛は、自分の娘のお久が身を売って50両を工面してくれたことを話し、この金でお前の命が助かるのならと無理矢理50両を押し付けて帰ってゆく。

文七がお店に戻ると、お金を置き忘れたと先方が届けてくれていた。事情を知った主人は、文七をお供に長兵衛の長屋へとおもむき、事の次第を説明し、50両を返そうとする。「一度出したものを受け取れるか!」と言っていた長兵衛もお金を受け取り、これがご縁と文七を養子にと祝いの盃を交わした後、主人が見受けしたお久を呼び寄せた。後に、文七とお久が夫婦になり、暖簾を分けてもらい、文七元結の店を開いたという。

めでたしめでたしの人情噺は演者によって強調するところが違うのが面白いところで、九雀さんの語り口には上方落語の真骨頂というべき敷居の低さと情の深さがあり、江戸っ子の見栄っ張りとやせ我慢とちがい、自分の弱さもダメさ加減もかくさず、それでも「困ったときはおたがい様」という町人の助け合い文化がより強調されているように思いました。

このお話には2つのヤマがあり、ひとつは娘が親の借金を工面してばくちをやめさせようとするところ、もうひとつは最大のヤマ場で、その娘の自己犠牲から得た50両の大金を、死のうとしている見ず知らずの若者にあげてしまうところです。「娘は死ぬわけじゃないが、あんたはこの金がないと死んでしまう」…。

たまたま通りかかってしまったというだけで、こともあろうに娘の運命を変える大切なお金をあげてしまう、この愚かとしか思われない決断は、どこからやってくるのでしょうか。

娘の自己犠牲ならば家族の深い絆と説明されてしまうことでしょうが、その絆よりも目の前の見ず知らずの人間を助けたい、いや、助けたいというよりも助けなくちゃ仕方がない、やり過ごせないと自分を追い込んでいく長兵衛の心情にこそ、「血も涙もない」世相への強烈な批判精神がこめられていると私は思います。

武家社会にあるお家のためでもなく家族のためですらなく、たまたま出会ったしまった一人の人間を救える庶民の助け合い社会は、ありえないを通り越した過激なやさしさで、どんな悪政の時にも庶民を支えてきたのでしょう。

もちろん、実際はいつの時代もそんな善人たちだけであったはずもなく、裏切りと暴力と詐欺と権力にほんろうされ、なかには無念の死を迎えた人たちもたくさんいたはずです。

それでも、落語の根底には絶対的にひとを信じる力、ひとの世を信じる力があります。

落語の世界から我に返ると、困難を抱えているひとに対して自己責任と言い放ち、自分自身もまた孤立した暗い部屋で心を閉ざし、過酷な毎日を生きざるを得ない現実があります。

そんな今だからこそ、わたしたちは落語を必要としているのだと強く思います。

桂九雀さんの人情囃には、ひときわ「だいじょうぶ」とわたしたちを勇気づける上方落語の神髄を感じました。素晴らしい落語会でした。

また、桂九ノ一さんの著しい成長にも驚きました。新しいお弟子さん・桂九寿玉さんの成長もとても楽しみです。