悲しみの先の一筋の希望・金関環と宮川真由美 桜の庄兵衛

官能と哀愁、「哭くヴァイオリン」と「踊るピアノ」に誘われて、春はもうすぐ

2月26日、豊中市の阪急岡町駅近くにある「桜の庄兵衛」で演奏会があり、参加しました。

「桜の庄兵衛」さんの演奏会に参加するようになって8年になろうとしていますが、今年はこの演奏会が初めてで、昨年の10月に完成した米蔵ホールでの「堀江トリオ」によるこけら落としコンサート以来でした。

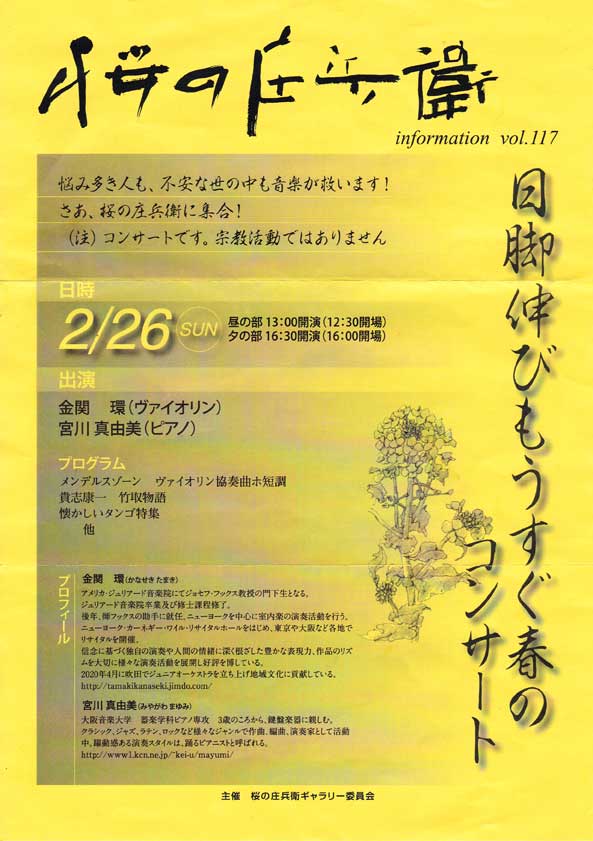

「日脚伸びもうすぐ春のコンサート」と題した今回の演奏会は、寒い中にも身体をすりぬけて春の風がこっそりと心の窓に届くような、いつもすてきなタイトルどおりの気候の中で開かれました。

今回の演奏者はヴァイオリンの金関環さんとピアノの宮川真由美さんで、わたしは2018年にこの会場で別々の演奏会で聴かせていただきました。調べてみると、2016年にはこの会場でコラボしておられたようで、残念ながらわたしは参加できなかったようです。

金関環さんの前回の演奏会の時、「音楽は聴く人のためにありますから」と、阪神大震災の時に被災地で「音楽が役に立つのか自問しながらだったが被災者が集まり、目を閉じ、頭を深く垂れて聴き入ってくれた。みんな本当に音楽が必要なんだ」と痛感し、音楽観も変わったと話されていました。その言葉通り「クラシック音楽を一人でも多くの方に親しんでもらいたい」という思いから、クラシック奏者としてのさまざまな決まり事にとらわれず、笑いを誘いながら聴く者の心を柔らかく広げ、とても大衆的なのに高潔な心のふるえと強い意志を感じる、素晴らしい演奏でした。

宮川真由美さんのピアノは「踊るピアニスト」の異名どおり、与えられたパートを律義に担うというより共演者の心を奮い立たせ、新しい音楽の荒野へとわたしたちを連れて行ってくれました。

宮川さんのピアノとなれば、金関さんもまた平静ではいられるはずはなく、持ち前の官能的な演奏でわたしたちを魅了してくれることは間違いなく、満席となった会場で開演時間を心待ちにしていました。

音楽がどんな武器よりも力があるとすれば、ひとの心の中の最後の扉を静かに開けることができるから

開演時間となり2人が登場し、プログラムになかったバッハの「G線上のアリア」の演奏で、1部が始まりました。そのサプライズはさりげないものに演出されていましたが、時代のすりガラスに映し出される悲鳴なき悲鳴、声なき声が金関さんのヴァイオリンからこぼれ落ち、そのひとつひとつを宮川さんのピアノが受け止め、ほんとうに切なく愛おしい空気がホールを包み込みました。

正式なオープニング曲は貴志康一の「竹取物語」。貴志康一は1909年生まれで27歳で早逝した作曲家・指揮者・ヴァイオリニストで、短い生涯の間にドイツと日本を行き来し、映像作品も残しています。

「竹取物語」は1933年、ドイツ滞在時に発表された同名のアルバムに収められた楽曲です。日本人の心にある原風景が広がるような瑞々しくおだやかな曲なのに、どこか不思議な雰囲気があるのは、おそらくこの曲がドイツでつくられ、当時のドイツ文化と親和性のある音楽だったのだと感じました。

「夭折の天才」と呼ばれた貴志康一がヴァイオリニストでもあり、生家が吹田市でもあったことなどで、同じ吹田市在住の金関さんにとっても大切にされているのでしょう、クラシックにおける日本音楽の独自性を呼び覚まさせる楽曲でした。

次に演奏されたのはメンデルスゾーンの「ヴァイオリン協奏曲ホ短調」でした。クラシックにうとい私でも冒頭からのヴァイオリンの独奏は何度も聴いたことがある有名な曲で、美しくも哀しく、華麗なメロディーに心を奪われてしまう名曲です。

そして今回のコンサートの「日脚伸びもうすぐ春のコンサート」というタイトルそのものが大きなテーマでもあったことを感じさせてくれる楽曲でもありました。

この曲は1844年、メンデルスゾーンが35歳の時の作品で、彼もまた38歳の若さで亡くなってしまうのですが、貴志康一といいメンデルスゾーンといい、音楽といっしょに人生を生き急ぐことになってしまった天才たちが残していった楽曲が時も所も乗り越えて今、金関環さんのヴァイオリンと宮川真由美さんのピアノによってよみがえりました。

金関さんのヴァイオリンはクラシックに精通している人のみならず、わたしのような人間にも一音だけで心の底の奥深く、もっとも柔らかな部分に届いてしまうのですが、今回の演奏には特別な響きがありました。それが何なのか、またそんな受け止め方自身が音楽を知らない者のあざとい感想なのかはわかりませんが、新型コロナ感染症の影響で個人も社会も、そして世界も鬱屈した袋小路に追い詰められてきたこと、そしてロシアによるウクライナ侵攻をはじめ世界各地の紛争でおびただしい血が流れ続けていることがあらゆる芸術に影を落としていることは間違いなく、金関さんのヴァイオリンのように聴く者にもっとも近い音楽には、とくにその影はより深くなっているように思ったのです。

暗闇の中、心に突き刺さる何本もの矢を抜いては走り抜ける甘美な痛みが、もうすぐやってくるはずの春を予感し、花々のかぐわしいにおいを切なく夢見る…、そんな期待に胸膨らませるメンデルスゾーンの青春が金関さんのヴァイオリンからあふれ出るのでした。

さよならだけが人生ならば、また来る春はなんだろう

休憩をはさんだ2部はタンゴ一色という選曲で、タンゴの名曲8曲を怒涛の如く演奏しました。ここでは少し遠慮がちだった宮川真由美さんのピアノが本領を発揮し、サービス精神が旺盛な金関さんを挑発します。

金関さんは前回の公演でもタンゴを演奏しました。タンゴの大衆性が金関さんの音楽をより広く人々に届けることができることもありますが、何よりも彼はタンゴが好きなのだと思いました。全篇に流れる情熱的でセンチメンタルなメロディーは、金関さんのヴァイオリンをより官能的な演奏に駆り立て、宮川さんのピアノもより扇情的になり、ストイックかつ肉感的なダンスの影絵が時には激しく時には甘く揺れているようでした。

わたしは前にも書きましたが、どうしてもタンゴを聴くと、とくにピアソラのタンゴを聴くと1997年のウォン・カーウァイの映画「ブエノスアイレス」を思い出してしまいます。

「恋する惑星」や「欲望の翼」など1990年代の香港映画をけん引したウォン・カーウァイが、ブエノスアイレスを舞台にゲイの男2人の激しい恋と人生模様を描いた「ブエノスアイレス」、この映画で忘れられないのが、レスリー・チャンとトニー・レオンが抱き合って踊るシーンでした。この時に流れる音楽がピアソラの「Tango Apasionado」だったと思います。

決してスタイリッシュなダンスとは程遠く、とくにレスリー・チヤン演じるゲイの男の純愛にも似た激しくも哀しい、恋する男の後ろ姿に涙を流しました。ゲイだったレスリー・チャンもまた2003年、ホテルから飛び降りて人生を終わらせてしまったことも記憶に新しく、とても悲しくなるのです。

実はつい一か月ほど前に、41歳で突然逝ってしまった若い友人と別れたわたしにとって、今回のコンサートは特別なものになりました。宮川真由美さんの「踊るピアノ」と金関環さんの「哭くヴァイオリン」が、悲しみの先に一筋の希望を与えてくれました。