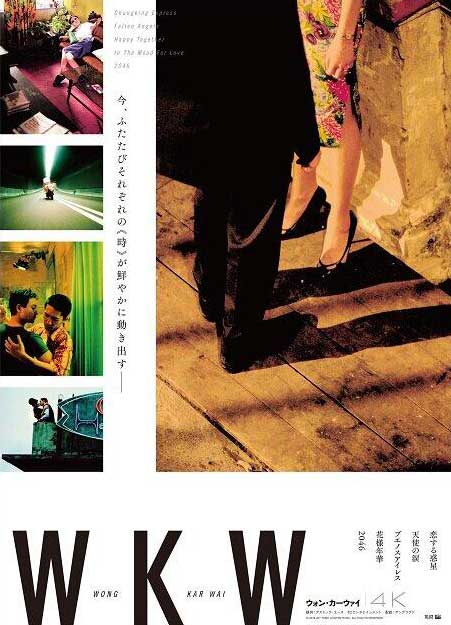

疾走する青春に取り残された街の記憶 ウォン・カーウァイ

かき集められた時代の破片に血を流し、残されたものだけが美しい

少し前になりますが、売布神社駅すぐ横のビル内にあるシネ・ピピアで、ウォン・カーウァイ(王家衛)の特集があり、一日目に「ブエノスアイレス」と「2046」の2本、2日目に「恋する惑星」、「天使の涙」、「花様年華」の3本、合計5本の映画を見てしまいました。「しまいました」と書くのは、若い頃ならまだしも年老いた今、しかも能勢という交通の便が良くないところに住んでいて、最近は興味をもった映画を見つけても一日仕事になってしまうので、「まあ、いいか」と見逃してしまうことが多いのです。ですから、2日間に5本の映画を見るだけの気力体力がまだ残っていたことに我ながら驚いています。

わたしはこれらの映画をリアルに見ていて、今回上映された映画でまだ見ていなかったのは木村拓哉が出演して話題になった「2046」だけでした。

この監督の映画は都会的でおしゃれで、CM映像を連続で見ているようなスビート感と手振れのカメラが縦横無尽に疾走する映像的な冒険に満ち溢れていて、そのキラキラした原色カラーがまぶしく、当時40代のおじさんには刺激的過ぎました。

そういえばこれらの映画が矢継ぎ早に制作上映された1990年代は、渋谷系と呼ばれるポップミュージックやヒップホップが流行っていましたが、演歌・歌謡曲ファンのわたしにはまったく無縁だったことと、何と言っても日本では阪神淡路大震災とオーム真理教の地下鉄サリン事件、世界では前年の天安門事件とベルリンの壁崩壊、1991年のソ連崩壊などの政治的大事件が地球を揺るがし、同時代を生きた者として、政治嫌いだったわたしでもさすがに政治と無関係でいられるはずはなく、特に被災障害者の救援活動に悪戦苦闘していて、サプカルチャーが最も進化したとも言えるこの時代に取り残されていたのだと思います。

官能と孤独と哀しみのクイア映画「ブエノスアイレス」

そんなわたしがただひとつ、「ブエノスアイレス」だけは大好きな映画でした。

ブエノスアイレスを舞台にゲイの男2人の激しい恋と人生模様を描いたこの映画で忘れられないシーンが、トニー・レオン演じるファイにレスリー・チャン演じるウィンがタンゴダンスを教えるシーンでした。この時に流れる音楽がピアソラの「Tango Apasionado」だったと思います。

タンゴダンスと言えば正装した男女がピッタリと身体を引っ付けて官能的に踊る姿を想像しますが、ジーンズとシャツという服装で不器用に踊る二人の男の姿は薄汚れて美しく、官能的なものでした。とくにレスリー・チャン演じるゲイの男の純愛にも似た激しくも、切なくも寂しい、恋する男の後ろ姿に涙があふれました。ゲイだったレスリー・チャンもまた2003年、ホテルから飛び降りて人生を終わらせてしまったことも記憶に新しく、とても悲しくなるのです。

この映画が製作された1997年は香港返還の年でもありました。心がすれ違ってばかりの恋人同士が「やり直そう」と、香港のちょうど裏側にあたるブエノスアイレスにやってきたものの、すれ違ったままの心は急接近したり離れたりで、結局のところ二人は別れてしまいます。ファイは年下の若い青年チャンに恋心を打ち明けることもなくブエノスアイレスを離れ、香港への帰途、台北のチャンの実家が営む屋台を訪れます。そこでチャンの写真を一枚盗み、「もし会おうと思えば、どこでだって会うことができる」と一縷の希望を胸に映画は終わります。

かわいそうに、人生の半分しか楽しみを知らないのね

最近はゲイの男の恋愛物語が描かれる映画やドラマ、小説などもたくさん出ていますが、この映画の冒頭、二人のトップスターがブリーフ一枚で抱き合うセックスシーンは当時でも衝撃でしたし、今みてもドキッとします。わたしは異性愛者なので実際のところはわからないのですが、同性愛者の恋愛は自分のセクシャリティをカミングアウトしなければはじまらない場合もあるのでしょうか。異性愛者が傲慢にも当然としてしまう恋愛のパターン化されたシチュエーションが通用しないとすれば、まったくちがう愛の語られ方とまったくちがう愛のコミュニケーションがあるのかなと想像します。こう思うのも異性愛者の傲慢さかも知れませんが…。

ずいぶん以前にゲイバーに行った時、わたしが異性愛者だと知り、お店のマスターが「かわいそうに、人生の半分しか楽しみを知らないのね」と言われたことを思い出します。

この映画の二人の男の言葉のやりとりや喧嘩のしぐさは、どこかごつごつとしていて生々しく、トニー・レオン演じるファイの言動に感じる身勝手さと独占欲は、もしかすると実人生では異性愛者?(らしい)の彼に、役柄でも実人生でもゲイだったレスリー・チャンが「やり直そう」と言う時の寂しさや孤独が届かなかったことも関係あるのかなと思います。

実際はレスリー・チャンが途中で撮影現場を離れなければならなくなり、当初の構想とは違い、二人は別れてしまい、ファイは年下の青年とのほのかな恋に移ってしまう設定になったらしいのですが、それでもこの映画のレスリー・チャンの奥深い感情のひだにへばりつき、ぬぐい切れない孤独な表情が、6年後の実人生の哀しい結末を暗示しているように今では見えてしまうのです。

この世の果てのどこまで行っても逃げつづける者の故郷はない

この調子で観た映画5本の感想をすべて書く自信はないのですが、今回、こんな形でウォン・カーウァイの映画を振り返ってみると、わたしが苦手としていた彼の映像的冒険がわたしの体と心にたどり着き、苦手どころか大好きになってしまいました。

わたしは今でも政治的状況自体にアタックすることはできないでいるのですが、例えば1967年に森進一が「女の青春(はる)を唇を 返してくれとは言わないが 死ぬまで愛して欲しかった」(「命かれても」)と歌う時、70年安保闘争を前に時代が立ち止まり揺れ動き、不安定なグライダーのような高度経済成長の底辺でうごめく、時代に裏切られ、取り残されるマイノリティの恨み節に心をすりよせていました。当時のわたしは社会や政治にかかわらないで生きていくことができないかとビルの清掃をしながら、皮肉にもサルトルの「存在と無」を読みふけっていたのでした。

ウォン・カーウァイの一連の映画もまた時代の破片をかき集め、その時代その時の流行りの歌とともに大衆の欲望を増幅させるおしゃれな都会・香港の路地裏で、宿命と言える大きな力にほんろうされ踏みにじられた青春を切り取って見せたのでしょうか。映画に登場するイマドキのアイテムをスクリーンに置き去りにして、登場人物と香港の街が観客席になだれ込んでくる臨場感は、四半世紀を越えた今でも全く色褪せないことに驚きました。

そういえば、やり直しの利かない一回限りの人生を長く生きてきて今思うのは、「あの時、もし」という仮説よりも、人はいつの時代でもたくさんの夢といくつかの現実、いくつかの希望とたくさんの失望を併せ持ちながら時を刻んでいくのかなと、久しぶりに映画館の大きなスクリーンに身をまかせながら思いました。